|

|

|

|

|

|

|

|

|

Der

Glaube, ein Gebäude müsse Ritzen und Fugen haben, um „natürlich zu atmen“,

ist falsch. Ein solcher Luftwechsel erfolgt unkontrolliert, es gelangt zu

viel oder zu wenig Frischluft ins Gebäudeinnere; Schadstoffe und Staub aus

der Dämmung mischen sich zudem in die Raumluft. Die Lüftung eines Gebäudes

sollte daher über das mehrmalige Öffnen der Fenster oder aber durch eine

Lüftungsanlage erfolgen. Öffnen der Fenster oder aber durch eine

Lüftungsanlage erfolgen. |

|

Luftwechselraten im Vergleich

Von einem luftdichten

Gebäude spricht man, wenn die Luft im Gebäude unter Prüfbedingungen nicht

häufiger als drei Mal pro Stunde ausgetauscht wird. Wird eine Lüftungsanlage

im Haus installiert, darf der Luftwechsel gem. Energieeinsparverordnung (EnEV

2002, Anhang 4 Nr. 2) bei Prüfdruck max. 1,5 m³ pro Stunde betragen.

„Luftdicht“ bedeutet dabei nicht das totale luftdichte

Verschließen, sondern meint die Vermeidung ungewollter Leckagen in der

Gebäudehülle. Denn: Warmluft strömt durch Fugen nach außen - das kostet

Energie.

Gleichzeitig transportiert die warme Luft Feuchtigkeit, die sich in der

Außenwand des Gebäudes abkühlt und kondensiert; das entstehende Tauwasser

kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen. Dringt Außenluft durch Fugen ins

Gebäudeinnere, werden zudem Allergene aus der Dämmung und Staubpartikel in

das Haus transportiert; gesundheitliche Beeinträchtigungen können die Folge

sein.

|

|

Typische Leckagen in Gebäuden

Konstruktionsbedingte Leckagen bzw. Undichtheiten treten oft

an Anschlüssen und Durchdringungen auf. Hier sollte die

Luftdichtheitsschicht insbesondere detailliert geplant werden, um spätere

kostenintensive Nachbesserungen zu vermeiden. |

|

Typische Leckagen treten überwiegend in folgenden Bereichen auf: |

|

|

bei Verbindungen und

Stößen von Bauteilen |

|

bei Rohr- und

Kabeldurchführungen durch die Luftdichtheitsschicht |

|

Anschlüsse zum Boden bei

Türen und bodentiefen Fenstern im ausgebauten Dachgeschoss |

|

an Stoßstellen

verschiedener Baumaterialien (z. B. Massiv-/Leichtbau) |

|

bei Anbauten und Erkern |

|

an Fenster- und

Außentürleibungen |

|

bei Dachflächenfenstern

und Gauben |

|

bei Bodenluken |

|

Vorteile die bei Ausführung einer Blower- Door- Prüfung entstehen: |

|

spürbare Senkung des

(Heiz-) Energieverbrauchs |

|

Einforderung von

Rechtsansprüchen oder Nachweispflichten |

|

Verbesserung im Schall-,

Wärme- und Brandschutz |

|

Vermeidung von Bauschäden

durch Feuchtigkeit |

|

Verbesserung des Wohnklima

( Behaglichkeit ) durch Vermeidung von Zugluft |

|

Check für Wirksamkeit

einer kontrollierten Lüftung |

|

Überprüfung der

Bauqualität oder der Abdichtung im Trockenbau |

|

|

|

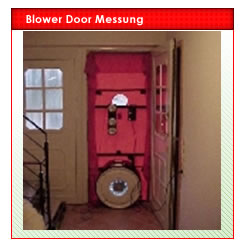

Das Messverfahren:

Die Minneapolis Blower- Door wird in Deutschland seit

1989 zur Messung der Luftdichtheit eingesetzt und ist heute eines der

erfolgreichsten Luftdichtheitsmessgeräte weltweit. Die

Gebäudethermografie ergänzt die Prüfung der Gebäudehülle während der

Blower- Door-Messung optimal: Umfassende Aussagen zum Zustand der

Gebäudehülle können getroffen und im Rahmen der Qualitätssicherung

anschaulich dokumentiert werden.

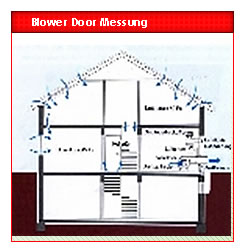

Für die Messung wird ein Blower- Door-Ventilator in eine

Außentür oder in ein Fenster des Gebäudes eingesetzt.

Alle weiteren Außentüren und Fenster werden geschlossen,

alle Innentüren des Gebäudes bleiben geöffnet. Das automatisierte

Blower- Door- Messverfahren wird als anerkannte Regel der Technik nach

DIN EN 13829 durchgeführt. Dazu wird mit Hilfe des Blower-

Door-Ventilators kontinuierlich so viel Luft aus dem Gebäude gesogen,

dass ein nicht wahrnehmbarer Unterdruck von 50 Pascal im Gebäude erzeugt

wird. Sie können ohne Beeinträchtigung während der Messung im Gebäude

bleiben. Sind Leckagen in der Gebäudehülle vorhanden, strömt durch diese

Außenluft ins Gebäudeinnere. Während des Gebäuderundganges werden die im

Haus vorhandenen Luftströmungen per Luftgeschwindigkeitsmessgerät, mit

Rauch oder Infrarot- Thermografie lokalisiert.

Ich empfehle die Blower- Door- Messung zu einem Zeitpunkt, an dem die

luftdichte Hülle noch sichtbar ist, denn dann können Leckagen gezielt

und mit wenig Aufwand erkannt und beseitigt werden. Erfolgt die

Luftdichtheitsmessung erst im Nutzungszustand, sind Nachbesserungen

oftmals sehr aufwändig und kostenintensiv. |

|

| |

|

|

|

|